家的逃离与困守。

一

接到父亲死讯的那天,秦静和他的女人坐客车回尤州,给男人送终。丧仪齐备,埋棺入土后,他却发现父亲仿佛不死般仍在老宅中活动。逝者遗留的影子太浓,以至于每隔几天,秦静就能在镜子里与父亲重逢一次。这事让他心烦,在和镜中身影对视的过程中,他能从对方眼神里看见一种失望。父亲不愿他在老宅扎根,想让他离开,而他就毫不客气地以同样失望的目光回敬父亲,希望镜中的老人能读懂他眼神之中的含义。他把话语灌进那面镜子,告诉那个老男人:我之所以留下来,都是因为你。老男人于是被他的话语冲淡,又消失在了镜子里,等着某个时机,再从镜中浮现出来同他跳脚。

回尤州那天,秦静差点就见着父亲最后一面。但他买的是第二天早上回尤州的票,没买当天凌晨的,以至于父亲那口吊了一晚上的气最终还是咽下去了。秦静有过一丝愧意,但自觉不是自己的问题。最开始接到电话时,他以为是男人又在跟他装病,父亲的大限如至若至,将至未至,一年能来五六次,几乎等同于秦静和妻的同房次数。因此,他早就不太相信每次关于男人要死的消息了。他知晓,父亲频频装死,无非是求他去找回母亲的把戏。

他想起刚接到堂哥的电话时,他正在陪他的女人睡觉,女孩怪他没关静音,打扰了她的兴致,险些要像以前般撒娇,生他几天的气。秦静搂着女孩,听堂哥说父亲的死讯,像是怪罪女孩一样,忽然告诉她,我爸要死了。她果然就自责起来,略带歉意地问他,那你要赶回去吗?

秦静觉得女孩的问题很好笑,但还是表情肃穆,朝她点了点,说,我要买票了,你想跟我一起回去吗?

她说,你让你老婆去。

他说,你也是我老婆。

她就笑,说,我才不要去呢。

他说,你去散心嘛,就当我们度蜜月。

她想了想,秦静给她转了一千块钱,她就同意了。他买了三张票,发微信给妻,告诉她,你明天早上跟我回尤州一趟,爸又要走了,我买了票,咱俩车站见。而后抬头嘱咐女孩收拾行李。女孩立刻就去了,而妻几乎是立刻就发了一段语音过来,十来秒长。秦静不想点开,但又明白妻肯定是在用方言讲话。转不了文字,他只好放到耳边点开听。妻说,同你讲过多少次,回尤州在车站外面的道上等车就行,不要买票,省得好多钱……

他最终没听完她讲话,关了屏幕,继续躺在床上,看自己搭在角落的行李箱。他跟女孩说,这回我是真出差了,不是装的。女孩转过身来问他穿哪件衣服回去好一点。他说,都好看。又补了一句,素一点就行。

还是有点花了。

秦静抬头看着她,如是想到。

他的女人,坐在门外第三个饭桌上玩着手机。另一个他的女人,则在旁边陪他朝前来吊唁的人跪伏。他在俯首时感到不安,但不确定是什么挑起了这份不安的浪潮。是两个彼此素不相识的他的女人,还是躺在身旁的父亲。他不确定。他心里有点那个,但说不清楚是哪个。索性把这两女一男都埋进脑海深处,去想别的事。他的白麻衣太宽松了,顺着他撑住草席的双臂垂下来,妻在旁边沉默。

没有人哭,来的所有亲戚,远的、近的,认识的、不认识的,都没有哭,他自己挤不出眼泪来,妻也没有。

好,他察觉到不安的根源可能是妻,他用全力想把这个字眼淹死在脑海里。

要想别的女人。秦静想起久未谋面的母亲。他想,母亲如果还活着,大概也不会哭。那她会笑吗?应该也不会。秦静想到母亲把她自己锁在墙角的样子,她被那面白墙和另一面蛀满白墙的镜子夹住,像被兽钳夹住的鸟,吱吱叫着,就像平时……停,他及时刹车,继续换个思路继续想:夹住父亲的墙更多。是六面,是堂哥打遍镇上三个棺材铺电话才订到的这口棺材。上好的柳州木,不是他想用,是只剩这口棺了。无妨,死者为大。虽然在他眼里,什么木都一样,在里面看统统都是黑的。

昨天,来车站接他时,堂哥先说,你长得和咱爸越来越像了。然后才开口提的,棺材三万块。这话让他很不畅快,但不好说什么,妻在一旁笑,他转过头瞪她,妻便不作声了。妻是胆怯的,要说泼蛮大胆,还得是他的另一个女人。秦静正这样想着,坐在饭桌上的他的女人打了个喷嚏,是钻到秦静耳朵里就刚好收声的那种,秦静趁没有人上香的空隙,用视线套住她,她也看着他,她笑,妻也看着他,他笑。他并不担心妻从中发现端倪,即便发现了,他也不害怕会发生什么。他知道妻早就把自己熄灭了,全身上下只有眼睛发着水汪汪的亮。昨晚,女人在他怀里发嗲时,他几乎想都没想就决定带她来了。他想把她带来给父亲看看,但是不知道为什么会有这样的念头,他想起先前几次回来,父亲总在妻去做饭时私下和他说,我帮你讨的媳妇,太像你妈了。他当时觉得烦躁,现在则想带着另一个女孩问父亲,这个女人呢?我自己找的,她不会像我妈了。

这个打喷嚏的女人一开始不愿来的,是他说,就当是带你去我家度蜜月,她才勉为其难同意了。秦静想起自己从来没度过蜜月,妻是他在镇子下辖的村里带进城去的女人,城里的这些东西她都不太了解。他讨厌妻,讨厌妻看电影时会脱鞋子把脚搭在椅子上,讨厌妻在超市和人讲价,讨厌妻一个口罩用到起毛还在用,他讨厌妻的种种。他想,这女人唯一的好处就是不敢跟他对着干。

早上,他们从城里赶回来时,两个女人就在同一辆大巴车上。确切地说,他们三个人都在,而且是并排坐在最后一排的位置上。他被四个女人,夹在那排五个座位的中间。两个他的女人在左右手。妻,死一样睡着,不说话。他的女人则几次转头,用视线挑逗他,引他上钩。

那时候,他也并没有这样的不安感,反倒产生一种兴趣,觉得这种左右对称的游戏很叫人着迷。他趁妻睡着,手大胆地握住自己的女人,甚至于在女大学生的撒娇反抗中硬要接吻。他当时觉得没什么,他不怕被发现的,现在却开始不安了。他不明白。妻在这时踢他裤脚,他感到烦,侧过脑袋瞪她,见身旁的妻又跪伏下去拜谢亲友,就发起怔,象征性低头,像把鱼钩甩到了地府,从脑海里钓起了父亲的模样。现在,秦静明白了,他的不安,源于离他咫尺的父亲。

二

昨天,堂哥接到他以后,就一路领他到了父亲的房间,死去的老人嘴巴微微张着,像是要说什么,他一个人上前,帮老人把嘴巴合上了。邻人都陆续赶来帮忙,更多是父亲的老友。堂哥轻车熟路地替他张罗着一切,仿佛他才是父亲的儿子。秦静也就任由堂哥忙。他这些年给堂哥打过些钱,尽管他也知道堂哥并没有很尽心地照顾父亲,但至少他在场的此刻,堂哥的表演很卖力。他私下拿了三千块钱塞给堂哥,也顺带问堂哥父亲有没有遗言。

堂哥摇摇头,说,如果有,前几次不就说了,没必要死到临头还藏着掖着什么句子。

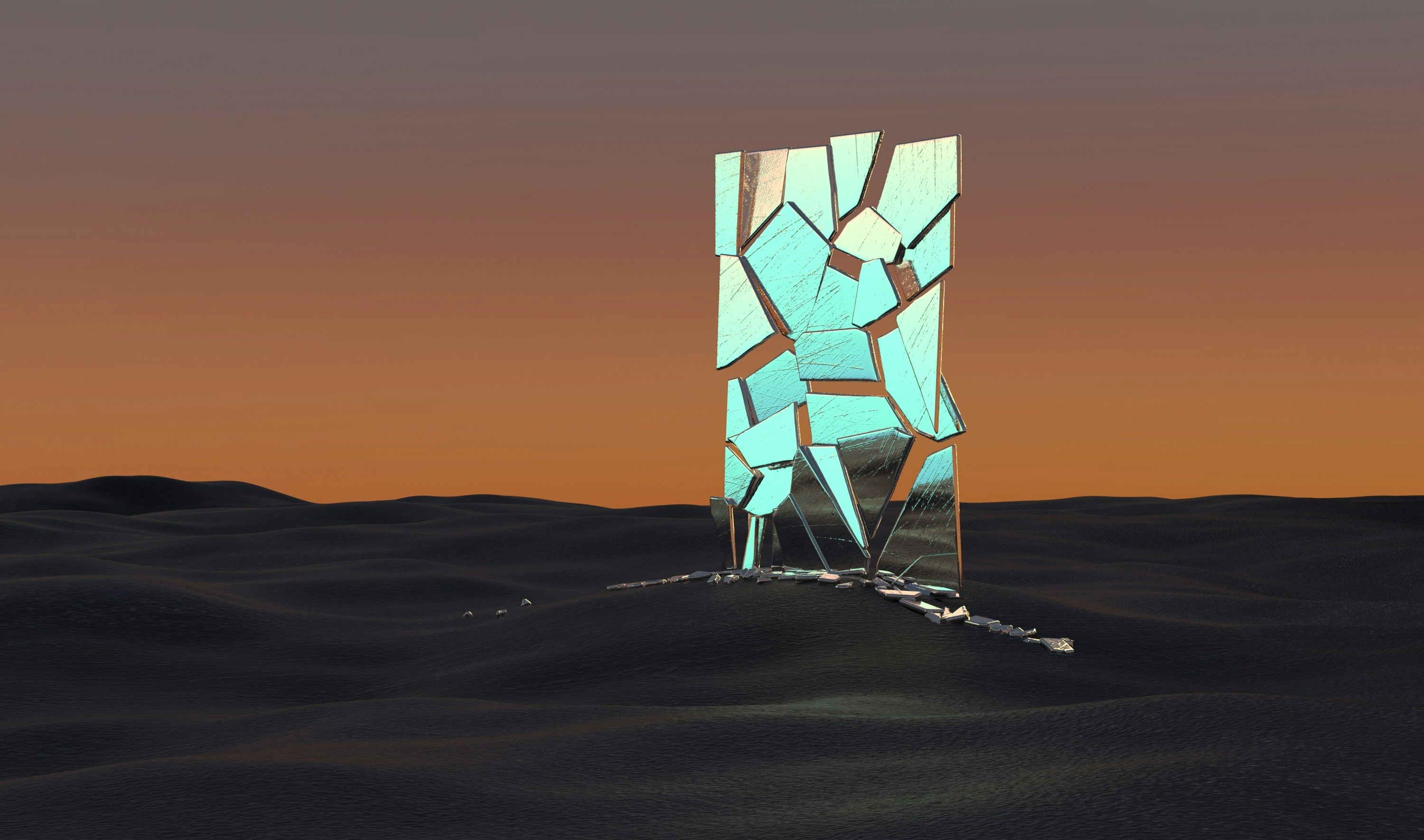

他想也是,跟堂哥要了半小时时间(就好像堂哥是黑白无常抑或父亲真正的孩子)独自待着与父亲见最后一面。他先坐在父亲的左侧,后来想起那面他背对的镜子,就又把自己挪到了右侧,与镜子相对而坐了。

即便隔了一些距离,他也能看清旧镜不复如昨,上面的透明胶带起了皱,边角处的镜片大概很快就要因此而脱落了,他盯着镜面的碎裂纹路,不知不觉就发了半个小时呆,直到堂哥又进来,他才想起自己都没有认真看一眼父亲。他没有补,没有把视线匆匆抽在男人身上,而是站起身来,开始接过堂哥的水盆,给父亲洁身。

现在,躺在草席上,父亲的旁边,他努力想,我把你擦拭得很干净。至少比那面镜子干净得多。他躺在草席上这样子胡思乱想着,像被那面镜子吸到了过去。在昏昏沉沉中,秦静记起母亲的话,他少时,就是扶着镜子,抚在自己的脸上学会走路的。随之,他又想起更多关于镜子的事。回忆一下子照进他脑子里,不叫他松懈。他睁开眼,目光攀附在父亲那口棺的侧壁上,把自己身子抻平,化作一面摊在草席上的明镜,倒映着那口棺材,他听到父亲在唤他:阿静,阿静。那声音像在擦拭他,他越发明亮地照着父亲的那口棺,仿佛透过柳州木,也能与他的父亲辉映。

自己是面镜子,是块荧幕。这种想法短暂取悦了他自己。他转过身看堂哥,觉得在身旁打鼾的堂哥并非理想的观众,就又转回去对着棺材。他想,理想的观众是他自己,最多也就还多个父亲。他想,他千里迢迢从城里赶回来,透过这面镜子捞起许多水月。仿佛是为了让他自己再次把目光放到这面镜子上,父亲就死。

他想起小时候母亲给他讲过的那些和镜子有关的怪事,巫婆的魔镜不足挂齿,母亲会给他讲更多的镜子故事,印象最深的是秦始皇的铜镜,母亲说那是一面像眼睛一样会自己发光的镜子,和X光一样能透视人的肺腑,更厉害的功能是读心,只要是不怀好意的家伙出现在这镜子面前,就等同于出现在秦始皇的刀下。“秦始皇常以照宫人,胆张心动者则杀之。”这个故事,让当时和哥哥一起偷了母亲五十块钱的他瑟瑟发抖,不敢去看那一面墙的照妖镜。母亲用手指戳着他的胸口,说,一个人心底敞不敞亮,镜子都能照见的。

母亲还说过别的镜子的故事,一下子却想不起来了,他又翻了个身,发现妻上完厕所回来,正站着看他。四目倏忽相对,妻的眼睛里莫名其妙溢出水来。

精神病。

他没好气瞪回去,翻个身,重新与棺壁配对。他从妻的眼神里瞥见母亲的影子,那影子很淡,但还是被他攫取出来。他想起母亲总在镜子面前这样子哭。那时候,父亲不回家的,所以无缘得见母亲哭的样子,而他看得见。

那时候,他们还没有住进这间房子里。他想起这些事来,竟然开始怀疑是先有了镜子,才有了这间房子。他叹了口气,继续面棺材壁想那面镜子,那时候,父亲已经赌没了半个家。讨债的上门,拎着鸡一样逮着父亲,要房子和父亲发生置换反应。母亲边哭边央求他们再宽限些时间,秦静在房间里,听到母亲挨了讨债男人的一巴掌,然后挨了更多没有声音的巴掌,那些巴掌是歹毒的抚摸,他听到母亲在哀求些什么,等到人群离散,他再见到母亲时,女人已精神涣散地抱住他,哭喊着说,孩子,我们搬家。

关于这间房子的记忆是从那时候开始的,关于那个女人的记忆也是。他这样想着,想到自己已经十几年没见过那个女人。他开始疑惑,这次那个女人是不是来了?他想了想,早上自己谢过的人里并没有那个女人的身影,便开始继续想念今天早上同样没见着的母亲。

他和母亲最后一次见面,就是在镜子面前。那时候,他们刚搬进这个房子没两个月,他很好奇地问母亲,为什么新房子里也有一面镜子,母亲说,这房子晒不到太阳,而且安一面镜子,能宽敞亮堂些。他没有再问更多,打心底喜欢新房子里的新镜子。他始终记得,自己是因为旧居的镜子学会了走路,所以对新房的镜子,也依旧葆有好感。然而,那面镜子很快就碎了。那是在父亲酒后,他火气上头,顾不得什么镜不镜子的,随手砸了,镜子便碎了,而母亲比镜子碎过更多次,她身上全是瘀青。念及此,秦静难得地难过,躺在草席上,他想,镜子碎了还在用,对以前尚富足的他们来说,算得上咄咄怪事。

那次镜子被父亲砸碎,母亲没有像以前在旧居时那样安排人来换新镜子,倒映世界的屏幕上因此便出现几条大裂痕。那几天,父亲没了赌债,也不怎么出门,和他们一起缩在房间里,让酒气灌满整个房间。好几次,秦静以为日子要好起来,父亲将要改变,结果没两天,他和母亲出去买菜的空档,男人就再次不见。他把母亲刚买没多久的摩托车卖了,没多久又有讨债的上门来,母亲就只好带着他跑去干妈家里躲。每次都这样,母亲没有娘家,娘家太远了,远在越南,故乡千里万里,她只能带着他在干妈家短暂寄居。等风头过去,再次见到父亲时,父亲的脖子上,奶奶留下的金链子不见了踪影——这次葬礼干妈来了吗?他突然想起这个,愧疚起来,他只匆匆忙忙在微信里发消息通知了几个人,其他亲戚是由堂哥翻着父亲电话簿挑选一番,才帮忙打电话过去的。他这才意识到自己可能已经联系不上干妈了——她好多年前也搬进了他在的城里,只是自己从没去联系过她。

干妈是父母共同的朋友,后来只是母亲的,他好多年不见她了。好多人在这好多年里都不见了,包括母亲。他想起自己是在被干妈和母亲领到超市玩摇摇车时,发现自家的摩托车被别个骑上了。他当时拉着干妈的手问母亲,为什么我们的车被别人骑了,母亲攥紧他的另一只手,不说话。后来,也没有人告诉他,那辆车是被父亲拿去还赌债了。是他自己想到的。

看到那辆被别人骑着的摩托车后,母亲就心不在焉。秦静记得,在更早时候,母亲讲述的家史里,那辆车是父亲和母亲订婚时的聘礼之一。虽然母亲几乎不骑它,被父亲霸着骑去赌场,但他也有幸坐过很多次。他不懂事,还开口说,妈,你好久没有开车送我去上学了。这话让母亲彻底变成了水,像水一样流回了干妈家,她在干妈家哭了很久,最后决定硬气一次。她跟他说,走,我们回家。于是第一次撞见了父亲的女人。

上楼前,母亲捏着他的手,他其实已经听到了一些不算美妙的喘息声,但母亲还是聋子似地走上去,她步伐越来越快。到后来,秦静几乎是被那只手拖在后面,艰难地滑上楼梯,母亲在喘息声中推开门,如愿看到想看到的躯体,他们映在那面刚买来就被打破的镜子上,镜子破碎凹凸,镜像嶙峋别致。雪白肉身后面,他和母亲是那样暗,那样不宜出现。父亲没有说话,母亲没有说话,父亲的女人却在那一刻笑出声来,他站在门口,和母亲并排,眼睛却死死盯着镜子里女人的眼睛,那是双丹凤眼,他后来遇到每个带丹凤眼的女人,都下意识会带些恨意。他的手在那一刻被母亲松开了,正无措,母亲已转身,像此前无数次那样哭着离开,只是这次她忘了拉上他,而父亲揉着那女人的双峰,不知道是愣住了,还是不在意他俩的到来。他低下头,没有再看,听见父亲的女人还在笑,而后,才想起来追出去找母亲。

母亲没有如他料想那样把自己安置在干妈那里,母亲不知所终。

三

父亲的葬礼如期,下葬时,秦静瞥见干妈站在人堆里,只一眼就认出来。他很想过去找干妈聊几句,也在心里责怪自己这几天竟然都没有发现干妈的在场,但法师扯住他,让他埋土,他就只好埋头。等尘埃落定时,干妈已经隐匿在人堆里不见了,他和堂哥说,我看到我干妈了,堂哥看了他一眼,没说话。堂哥和干妈没见过,不熟,这他早也知道,只是实在不知道同谁说他遇到了干妈,就凑合着和堂哥说了。堂哥不会太关心什么干爸干妈,他只知道帮什么都不会的城里人管账、刻碑、摆席、接三、请法师、请吹鼓手。其实,这些他也不太了解,但总比他了解很多。疫情,没什么人来,摆席的钱没省,人情少了很多,都由着堂哥算了账和他对接了,妻几次想插手,他都没让。

给堂哥打钱时,他又多打了一千块给堂哥。哥收了,没有多说什么。他想,自己平时回来得少,多花点也是应该的。这些事情办完,妻就开始催促他赶紧回去,妻不想在故土耽搁时间浪费钱,只一意要回家。他说自己要留下来再操持一些细枝末节,让妻先走。其实没有细枝末节,他不过是在等他的女人把花枝招展到他的故土,才想到要赶妻。现在,他的女人就住他楼上的房间,用微信催他快点上楼,他笑,把手机扔在一旁,不回,只斜睨着妻。妻这几天总进厕所,像吃坏肚子了,但又总出来得很快,妻剧烈地咳嗽着,走出来,他想,她不会阳了吧?但没问,他说,你赶紧收拾东西回去吧,这些天你也受累了。

妻用眼神怪叫了一声,她看着他,想说什么,但没有说。他躺在酒店的床上,边看她收拾,边喝酒。她很慢,秦静倒是宽宏,没再说些什么,只是喝。他挺喜欢喝酒的。倒不是好喝,而是喝醉了,他的女人会变得更迷人一些。当然不是指眼前这个女人,他看着妻的背影,却也逐渐成为石头了。成为石头和硬过石头是两回事,妻已经不足以让他硬过石头了,但偶尔还能让他沉醉一次。上个月,酒醉的他把妻带到镜子前,女人种的草莓昭然,妻大概看见了,他也权当她没看见,那天,她配合着他的动作,像一只提线木偶,而且太像提线木偶。他想,她实在是很僵硬。

他是了解妻的,她一个村里人,本身也不懂事,包括那脖颈上的红印子,她就算看懂了,大概也不敢闹的,她没有娘家可去,也不像母亲还有个他的干妈。

这让他短暂地滞住,想起来父亲的断言,紧接着又想起,当初父亲是怎么劝说他娶了这个妻。她可能啰嗦,但一定听话。父亲说得很对。有时候,秦静喝完酒,喝得醉醺醺的,像赶场一样回家,趴到妻身上,妻就一动不动,只看着他,任凭他自己发挥。在这件事上,妻和其他事的处理方式一样,都听他的,他挺感激父亲为他找这样的妻,他发自内心觉得,父亲是了解他的,至少,从某种角度上来说,父亲是了解父亲自己的。

他不再看妻,妻也很快收拾完东西离去。她走了,但掩着门,他喊一声,关门啊!妻无动于衷,不留声迹地走了,他骂了声娘,想站起来去关门,又懒,就躺在床上,就继续喝酒。

手机还在响着,他故意不回,他的女人就是这个性子,要等她急了,再去找她。这样的她会更有活力。正这样想着,她自己找上门来了,而手机还在响。那么说来,发消息的并不是他的女人。他感到失望,也不管谁发来了这许多消息,就用笑脸迎接女孩。他抬头看见女孩推了门,大大咧咧走进来,他问,你不怕被撞到啊。

我下楼时遇到她了,你媳妇怎么天天都哭,我看她在电梯口擦眼泪。

她是地沟油做的,一大把年纪了还学小女生。

我就是小女生。

女孩扑上来,像橘猫在嗅探食物,他搂住她,笑,你是香水。

两个人在床上假模假式地舞弄了几下,女孩拉起他,说,走,陪我去洗澡。

于是去,才想起关宾馆房门。放在洗手池旁边的手机还在响,他没有管,任女生把美甲搭在他的胸口,一点点滑,划开像那件白麻孝衣般隐约通透的女式浴袍。衣服掉在地上,他把女人抱在镜子前吻,等浴缸蓄满水。

他其实是害怕浴缸的,遇到女人前,他从来没用过浴缸。小时候,在干妈家,他看到过浴缸,但是不能用。他就只好装作一次次尿急上厕所的样子,躲在厕所里赤脚踩在冰凉的白瓷面上,躺下去,幻想有水的浴缸是什么样子,有一次,背不小心碰到了浴缸的水龙头,他像一瞬间触电一样连滚带爬跑了出来,连进厕所,都不愿再进了。他不知道这是什么心态。初进城市时,他对城里一切都像过敏似的,妻倒愣头青的,替他撞出了许多禁忌。

他想,自己是什么时候脱敏的?大概是第一次和这个女人开房时,女人像一只天鹅,簌簌抖掉衣服,滑进浴缸里,入水,没有声音,但他心底却响起一声扑通响。女人伸手扯他衣襟,一下子扯落了,她把他勾进去。秦静想,就是她了,就是这个女人了。他几乎溺死在浴缸里,原来熹微的电流在身上浮动,并不恐怖,那感觉酥酥麻麻的,让人享受。

现在,浴缸在他旁边,他只是等水。他想起干妈家的那个浴缸,笑,回到故土,总想起这些七零八落的破事,他挺遗憾那天没能和干妈说上几句话的,他后来在礼金簿上面找到干妈的电话,但又想没什么必要特意联系干妈,就又把存好的号码删掉了。

他奇怪的是,干妈为什么不来找他说话呢?哪怕让他问一声,或者问他一声,有没有关于母亲的消息,也是可以的啊。

他这样想着,掌心里女生的双臂从顺从变成反抗,女生转过头来咬他的胸口,轻轻咬,从齿缝里磨出话来。你捏疼我了。

笑,镜子里的他在笑,镜子中他的胸胆开张,把两个肉身都留在了里面,他忽然想起许多镜子的故事,想起贾天祥正照风月鉴,他想,一直腻在这种镜子里是好的,如果是家里那面墙镜,或许也挺好。

但这样想着,他又想到那天父亲的样子。他也像现在的自己一样,他们在各自不同的时空用同样的动作搂着他们的女人,他想起镜子后母亲那张看不出表情的脸,他想,母亲总是这样,没有喜怒的,像是水泥铸成的一样,在镜子面前,也照不出她的样子。他从不觉得妻和母亲像,母亲在越南那边的城里来,能给他讲这么许多事。更多时候,母亲还很知礼数,她不爱闹,总是缄默的。

妻呢?她似乎也慢慢开始缄默了,但还是很啰嗦,她不可能像母亲那样,为什么?他也不知道,总之就是这样想了。这样想着,他其实有了一丝愧疚,但愧疚被怀里的女人聚变成了刺激感。浴缸里的水已经溢到脚下,正请君入瓮,女人俯下身子脱拖鞋,他成了先行者,进到了浴缸里面。隔着热腾腾的水气看雾中的女人,看花。他看见花像一朵病了的向日葵,垂下身子,倒伏在垃圾桶前,直直盯着垃圾桶里的东西。

他并不催,她总有各种幺蛾子来挑逗他,他等着她滴下惊喜的雨露。然而,那滴水迟迟没有滴下来,它在他头顶凝聚,成一大片,他静静等着,忽然等到了一盆浇透他的铁浆,女人说,她怀孕了?

谁?

他一时没回过神来,沿着浴缸踩到地上,险些一个趔趄绊倒自己,他也低头。

这不是抗原检测棒吗?他虔诚地发问。

照往常,即便他的无知闹了笑话,女人也会反复咀嚼那个笑话,发出银铃般的笑,但今天没有。世界死一样的沉静,就像守灵那几夜,无声的世界一样。他察觉到了不对,伸手环住她的腰。

她挣开了,反手一巴掌拍在他脸上,兔子般滑了出去,只几下就披上衣服窜出了房间。而他依旧呆愣在那里,看着垃圾桶里那根小棍子。

这是验孕棒?

他不知道,但既然被打了,大概是了。

妻怀孕了?

他不知道,但既然他的女人说是,那大概是了。

他还在发呆,想着怎么把他的女人叫回来,又忽然想起,不对,他是应该让她走的,妻怀孕了,他是个父亲。

他想起了他的父亲,手机又响了,他划开,这一声响是新闻推送,并没什么大事,但妻果然发来过微信,刚刚手机一直在响,原来就是妻在找他。

他点进去,看,看那几乎清一色只有白的对话框,没有文字,全是语音。

他骂过妻几次,不要发语音,不要发语音,总是五十几秒的,听着很累,而且,妻说方言,转不了文字,这娘们还是不改。他骂了声娘,逐一点进去听。

妻说,我走了,今晚九点的票。

妻说,我怀孕了。

妻说,我知道,我知道你在外面有女人了。

妻说,你怎么能把那只野狐狸带到我面前。

他不知道该说什么,他抬起头,看到镜子,又记起来母亲说的那些关于镜子的故事,想到有一只鸟曾经因为看见镜子里的自己一头撞死了,又想到电视剧里贾天祥照镜子的死状,他更难受了,喉咙涌起一股胃酸,酒的后劲也跟着冲上来,他把手搭在洗手池上把自己撑起来,让自己一下子冲进镜像里,他想起不知所终的母亲。

现在,他清楚记得,母亲就是在干妈家的厕所,在那个浴缸旁,在那天要回家抓奸时给他讲的这些故事。那天,母亲正在蓄浴缸的水,问他,你要不要进来试试?

他摇头。

那天,母亲真的不知道会撞见那个女人吗?

他摇头。想起来在干妈家里发生的许多事。干妈说,当初,你妈差点就跟我去广州打工了,你爸天天打她,她都已经决定订票跟我去广州了,然后就突然有了你。干妈又说,你不要再来我这里了,你妈走了就是走了,肯定是回越南了,不在我家这里,你天天来哭什么呢?

秦静盯着镜子,镜子里有了秦静,他在镜子里看着他,直至镜像上恍惚中出现父亲的脸,脸上面挂着一些欲坠的碎珠子。

他一拳砸了上去,世界尽是飞溅出的碎玻璃。

四

因为这一拳,血从不同的毛孔里涌出来,流了很多。秦静弯腰拾起地上那坨浴袍,把热水调到最大,反复冲。又用买来防疫的酒精喷雾,喷到手背的伤上,才算消毒。痛辣到神经,他用浴袍裹住拳头,血一下子让浴袍的白色变得零落。抬头时,他看见镜子碎成了几瓣,裂痕基于他的面部开始出现,像一副面具在裂开。他想起母亲说过的话,你小时候就是抚在自己脸上学会走路的。

仿佛自己的一切都从那时候开始离不开镜子,他后来去过越南,才发现越南很大,他再怎么费力也找不到母亲的踪迹。从母亲消失的那天起,他就常常觉得在镜子里能够看见母亲,他夜复一夜地做噩梦,梦到母亲藏在镜子里,她在镜子里倒流,身上的瘀青一块一块彻底消失,仿佛从未被拳头临幸,他替母亲感到开心的,但时间逆流并不停。他在这时记起来,他曾在梦里梦到过自己随母亲的年轻复归于婴儿,而后归于腹中,母亲隆起的小腹慢慢平息,恍若未曾隆起。再在某个夜里,干妈打来了电话,铃声一直响个不停,母亲便拎着行李离去,像现实世界里发生过的事一样,不知道去向了哪里。

秦静无措地在镜子的对面看母亲,他把手搭在镜子上,似乎在学习走路,学习母亲走路的步伐。他沿着一面墙的镜子学步,直至母亲和他都出了门,他走出了梦境,母亲复沓了永别的现实。手开始痛起来,他在这时候很想念母亲。他用左手攥紧手机,蹦蹦跳跳地穿好衣服,想去车站追离开的妻。出门时,却又鬼使神差地上楼,去敲他的女人的房门。

房门已死。房间已死。没有回应,他透过猫眼看,里面暗暗的,不知道是看不清楚,还是真的没有开灯,也不能确定到底有没有人。

他不知道该干什么了,反靠在门口发呆,过了三分钟,才又想起自己是要去车站找妻的。他于是去。像当年追逐母亲般匆匆下了楼。打不到车,也找不到共享。县城就是这样,小而荒凉。他先是茫然地站着吹风,而后才知道要往哪个方向。他的右臂插进空气里,随风摇曳,渐渐失去了痛觉。经过某家店前,他才看到LED屏显示着时间。

八点二十。还来得及。他一股脑冲,像成为一匹马,一路冲到车站。他到了,却终于还是没在候车大厅找到妻。候车大厅只有三个乘客,都戴着口罩,看不清楚表情。检票员大喊着,九点钟进城的准备发车了,还有没有人?

他闯过去,撞开堵在检票口前面那两个人,推开检票口早就坏掉的旋转护栏,冲上那辆空无一人的大巴车。

没有妻。

他瘫坐在位置上发呆,刚刚坐下,一个汉子走上车来,他在车门口盯着秦静看,秦静不动。汉子犹豫片刻,拉下口罩走上来,从胸口前的口袋里抽出一个干瘪的烟盒,掏出一根烟,递给秦静。

秦静不抽烟的。

秦静接过了烟。

汉子问,帅哥,你方便补个票呗。

秦静夹着烟,不动,汉子会意,犹豫了一下,还是在车里给他点了火。

秦静吸进那根烟。奇怪的是,自己没有像电视里说的那样被呛到。他没有咳嗽,把那口烟随着要说的话从嘴里吐出来。

我不坐车。

他站起来,那汉子怔怔地让开了,任他溜下车去,他站在空旷的停车场,听到那汉子低声骂了句精神病。他等着那辆车发车。妻始终没有来,车子早开走了,烟都烧到了手指的角质,检票的两个女服务员隔着橱窗看着他,不知道在议论些什么,他忽然笑了一下。他开始坐在地上,想等妻子再发语音和他说些什么,但是没有,手机空荡荡的,不敢有声。

他想起许多年前,也是在这个车站,父亲送他离开故土时的场景。

父亲拍他的肩膀,说,既然你要去那边,正好也找找你妈吧。

他没有回话,但确实去找了,只是茫茫一个越南,他又该从何寻起呢?他想到了干妈,那是他最后一次和干妈讲话,干妈说,你为什么天天来我家找她?

他答不上来,最终耍起了无赖,她是我妈啊。

干妈便不知道该说什么,她说,你妈走了就是找不回来了,你不要再来我家。

你妈她不会原谅你爸的,死都不会原谅。

那我找不到妈妈了吗?

找不到。

他于是哭着从干妈家回家,落魄地上学,立业,直至进城成家,妈妈都没有再出现过。然后,父亲就患了病,一天天瘦下去。好几次,和父亲视频电话,他看到父亲侧着身子躺在床上度日,也能透过父亲的轮廓,看见那面自裂开后就没补上的镜子。那些日子里,父亲打电话过来时,总是不说话看着他。就好像,一个人在照镜子的时候那样,一言不发,只是看着镜子里的自己。这一年来,他几次回家看病危的父亲,父亲总是握着他的手看镜子,然后告诉他,我要到那边去找你妈妈了。

你配找我妈吗?每每这时,他就想没好气地顶上一句。

他站在无人的车站停车场,想着母亲的模样,父亲会在说完那句话后低头沉默,直至许久才吐出话语,说,只怕我想找也找不到。

秦静记得父亲说这句话时,他自己正抬起头注视着镜子。在那一刻,他似乎真的看见了母亲在镜中笑,又似乎没有。母亲的影子太淡,不像父亲后来那样浓。这样想着,裹在他手里的浴袍脱落开了,就像多年前,在父亲和他的女人面前,母亲松开了握住他的手那样。在夜幕下,他有了一丝怯意,眼泪润湿他的眼睛,他感觉到痛。刚刚那一拳带来的伤还没来得及结疤,就随浴袍的脱落向地板继续输血。那些血滴在地上,不留声音。他想起关于妻与母亲的许多细节,最终确定的一个细节是,母亲在家时,也像妻爱赤脚踩在电影院座椅上一样,爱把脚踩在木沙发上看电视,而这两个女人离开他时,他自始至终都听不见她们的脚步声。