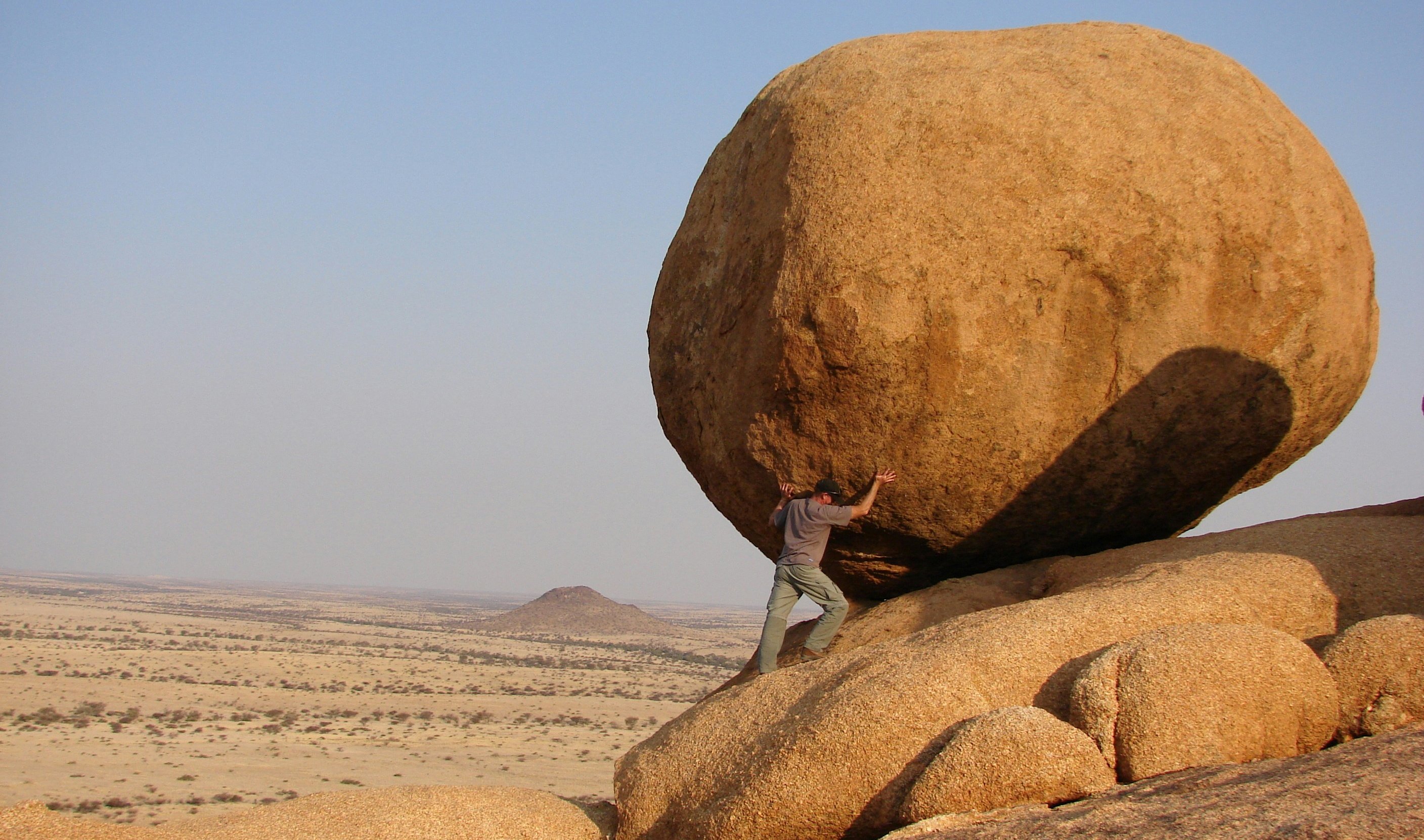

“诸神判罚西西弗斯推着巨石上山,到了山顶,巨石又因自身重量滚落,他只得再次下到平原,重新开始这没有尽头的劳作。”加缪在《西西弗神话》开篇便为我们描绘了这幅触目惊心的人间图景。如此无望的循环,其本身即是世界荒谬本质的最生动象征:在虚无的宇宙中,人类却执拗地寻求意义——这一根本冲突永恒存在。

西西弗斯所做的推石上山是无意义且荒谬的,就像我们的生活一样,每天上演着重复且毫无意义的活动,但加缪却给出了积极的信号:“我们必须想象西西弗斯是快乐的。”

这句话好像在说:“我们必须想象自己是快乐的”这样才能对抗虚无的人生和世界。

我们衡量人生的长度,如果拿西西弗斯做比喻,那就是没有尽头的劳作,如果审视自己的人生,那尽头就是死亡。死亡是必然的,这也加剧了人生的无意义感。长寿的人可以活九十多岁,但有的人在年轻时就已离开,谁也不知道明天和死亡哪一个先到来,所以想象着明天去生活本身就有提前焦虑的嫌疑。

有人说人生是一个横坐标,从出生到成长,上学,工作,结婚,生子,老去,死亡。人由过往组成,向着未来奔去……可是过往的你在哪里呢?能不能领出来让大家见见?你还是过去的你吗?你们的相貌、心智、性格、观念早已不同,只剩下零碎的断续的记忆,过去的你已死,不复存在。那奔赴未来的山海?未来是未可知的,是想象的,是虚假的,唯一可以确定的就是死亡,死亡有什么可奔赴的?如果一直想着等到以后就好了,那可能永远等不到以后。

因此,没有过去,没有未来,人生的长度:

即是当下。

人生不是一根线,而是一个点——活在当下。

而人生的宽度,即是当下的体验。

人生的宽度是一个人的视野。是体验这个大千世界。是世界那么大,我想去看看。是用不同去反抗重复。

现代人似乎拥有前所未有的拓宽机会。我们追逐远方:从北欧的极光到南美的雨林;去看阿拉斯加的鳕鱼跃出水面,南太平洋的海鸥掠过海岸;我们收集体验:米其林餐厅、极限运动、艺术展览。这些都是让我们人生丰满的体验,但一味追求这些绚丽的符号,也会让我们成为生活的“演员”,这样的宽度如朝露般虚幻,在“体验”与“打卡”的裹挟下,我们为了创造经历尽情表演。

不是说以上的经历不足以扩宽我们人生的维度,只是还不够,或者说只是短暂的欢愉,而不是真正的“当下的体验”。

西西弗斯的意义不在山顶,而在每一次弯腰触石的瞬间。正如禅宗所言:“砍柴即砍柴,担水即担水。”我们拓展体验的第一步,是放下对“远方”和“新奇”的执念,练习在平凡的当下深度沉浸:买来喜爱的茶器,品味一杯清茶香味层次变化;下班走出办公楼时,抬头拍下漫天绚丽的晚霞;拉开窗帘时,发现窗台上的多肉冒出了毛茸茸的新芽;周末宅家,心血来潮尝试给家人做一道新菜。

体验不只是刷满朋友圈的诗和远方,要用更包容的眼光去看待,贫穷时,粗茶淡饭是一种生活体验,富裕时,山珍海味也是一种生活体验。就像很多含着金钥匙出生的人,我们羡慕他不用为钱烦恼,殊不知他有更烦恼的事,他的生活也可能无比空虚,而一个吃过苦日子的人拥有财富,他更能体会到财富给人带来的快乐。

沂蒙二姐放下锄头便写诗,把乡村日子酿成诗行;枣庄李昀侠卖菜六十年,画笔总在果蔬间流转;河南麦子阿姨揣着五千块想看看南方,苦日子里也揣着光亮。生活充满苦难,也要在苦难中开出花来,人生的宽度从不由境遇丈量,只看你是否愿意在日常里深耕热爱,让心灵永远拥有自由生长的力量。

愿我们推着巨石上山时,抬眼正撞见漫过山脊的晚霞。